CINDY ZHU HUIJGEN:我从中国被领养,至今仍在寻找自我和归属

自记事起,我就一直希望自己不是中国人。

我讨厌自己不易打理的黑发,讨厌自己的眼睛,在荷兰,那个我长大的地方,它们让我显得像个外国人。晚上睡觉时,我希望自己醒来时能像其他荷兰孩子一样拥有金发碧眼。有时我欺骗自己,相信自己的愿望成真了——直到镜子提醒我,我来自何方。

1993年,还在蹒跚学步的我被荷兰的白人父母从中国领养,因为他们无法生育。我在一个虔诚的基督教小镇长大,每周都有几十个人——全是白人——穿着最好的衣服从我们家经过,前往教堂。从外貌、文化和种族方面来说,这大概是离中国最远的地方了。

我不会因为成长过程中一直伴随着我的隔阂感而责怪我的养父母。他们尽了最大努力让我度过了一个快乐的童年,我非常爱他们。但当中国本月早些时候确认将不再允许大多数外国父母收养中国儿童时,我感到一阵宽慰,随之而来的是一股压抑的愤怒。

自20世纪90年代初中国开放国际领养以来,被安置在海外家庭的中国儿童数量估计超过16万。这些孩子中约有一半去了美国。这个话题通常是从养父母的角度来讨论的:这项领养制度如何让他们得以建立家庭,如何让他们拯救这些孤儿,而现在突然的禁令又如何让申请收养的夫妇陷入困境。

Jialun Deng

很少有人关注这些领养安排的阴暗面及其对被领养者的影响。

中国于1979年出台的严格独生子女政策迫使许多中国父母放弃他们刚出生的孩子。这些通常是女孩,因为传统上社会更偏向男性家庭继承人。因此,一个以盈利为目的的海外领养行业应运而生,在这个行业中,人的生命有时候是可以被买卖的。

对于很多像我一样脱离了本土文化、在与自己格格不入的国家长大的人来说,寻找自我和归属感是一生的事情,充满了探索,也充满了困惑、遗憾和失落。

我是荷兰小镇阿尔布拉瑟丹小学里最早的非白人孩子之一。有些同学会踢我的自行车,试图破坏它,因为正如一个男孩所说,“一个肮脏的中国人不配有这个。”无处不在、不可或缺的自行车是荷兰民族的象征,对他们来说,我还不够荷兰。我听到大人说“斜眼”,看到他们用手指拉起眼角。

即使在我的大家庭里,我有时也觉得自己是个入侵者。当我的父母告诉亲戚他们要把一个非白人婴儿带进家里时,并不是每个人都支持。我的表妹出生后,祖父母的房子里很快就堆满了她的照片,而我的照片在那里只有几张。我并不介意,只是嫉妒我的表妹看起来和其他人一样。我却和任何人都不一样。

随着年龄的增长,我与电影或电视中罕见的亚洲角色建立了联系,他们不是千篇一律的按摩店服务员,也不是不善社交的数学怪人。我心目中的英雄是吴珊卓在《实习医生格蕾》(Grey’s Anatomy)中饰演的聪明、泼辣的克里斯蒂娜·杨医生。当时我还不知道,但研究人员已经用一个词来形容我所经历的一切:“文化再适应”(reculturation),也就是一个人发展出自己的身份,并适应出生地和收养地的文化差异。

在成长过程中,我感觉自己的一部分从未离开过中国,我渴望与中国重新建立联系。三年级的一天,每个学生都要做一个家谱。我把自己的名字写在中间,线条向外发散,以问号结尾。我流着泪回到家,恳求父母带我去中国。

为了支付这次旅行的费用,他们把我们的房子做了二次抵押。2003年,12岁的我回到故土。突然发现身处同类之中,会产生一种强烈的效果;我终于感受到了寻找已久的归属感。现在,引人瞩目的是我的父母。陌生人会盯着陪同中国孩子的两个白人。我喜欢中国的食物,那种浓郁的味道是荷兰菜所没有的。我学会的第一句普通话是对餐馆工作人员说:“不要辣椒”。我发誓要学中文,然后再回去,最终在2019年,我以记者的身份回到中国。

在中国的报道进一步让我看到了收养的现实。

由于独生子女政策导致孤儿院人满为患,婴儿成了一种商品。中国的地方官员有时会从父母手中夺走婴儿并将其出售。收养行业开始优先考虑海外父母,他们有能力支付可能超过5000美元的强制性“捐赠”,这笔钱对许多中国夫妇来说是遥不可及的。一些西方的收养机构反过来打白人救世主牌,暗示中国养父母不会真正爱一个没有血缘关系的孩子。

事实上,在开始国际收养之前,中国父母已经收养了数以百万计的婴儿。但是,1991年出台了对中国父母的资格的严格新要求。海外收养在2000年代初达到顶峰,之后因中国经济蓬勃发展持续减少,政府为孤儿提供了更多资金,并最终于2015年宣布取消独生子女政策。

许多被收养的中国孩子现在已经成年,他们正在寻根。这可能带来情感的强烈波动。

去年,我陪着2000年被荷兰父母收养的朋友保拉·弗罗利克去中国农村的家乡寻找她的血亲。她找到了他们,还发现自己有一个同卵双胞胎,由亲生父母抚养。当这对双胞胎女孩出生时,她们的祖母想要一个男孩,在那个时候,如果头胎是女孩,夫妇可以生第二胎。但由于她们是双胞胎,必须先放弃其中一个女孩。后来,这家人花了多年时间寻找保拉,却不知道她在世界的另一边。

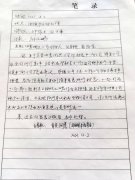

为了寻找亲生父母,我去年去了中国西南部的贵阳,在那里我查看了我的收养文件。上面写着,一个女人——可能是我的母亲——在她去洗手间的时候让两个陌生的城里人抱着我。她再也没有回来。他们在我身上发现了一张纸条,上面写着:“孩子很健康。希望她长命百岁。”我还在继续寻找,但我不会抱不切实际的期望。

9月5日,在中国外交部的每日新闻发布会上,当我紧张地举手向政府发言人询问有关国际收养将被停止的报道时,矛盾的情绪在我心中盘旋,当时这个消息尚未得到确认。当发言人宣布这一本质上就是在合法贩卖儿童的政策确实已经结束时,我感觉得到了一种宣泄。

但我知道,中国政府可能永远不会完全承认该制度如何被滥用,这冲淡了我的宽慰之情。我仍然感到愤怒——对收养制度遗留下来的种种问题感到愤怒,对人们始终关注那些希望收养的父母的感受,而不是孩子的感受感到愤怒,对人们暗示我应该为被收养而感恩感到愤怒。

中国收养时代的结束,以及我与出生国的重新联系给我带来了一些释怀。我知道自己可能永远不会被完全接受为荷兰人或中国人,但我已经学会了为自己的双重身份感到自豪。这就是我。

我不再对着镜子生气了。

Cindy Zhu Huijgen (@czhuijgen) 是荷兰报纸《Trouw》驻北京记者。她是《Dit Is Ook China》(这也是中国)一书的作者,这本书讲述了她被收养的经历以及在中国的生活。翻译:纽约时报中文网